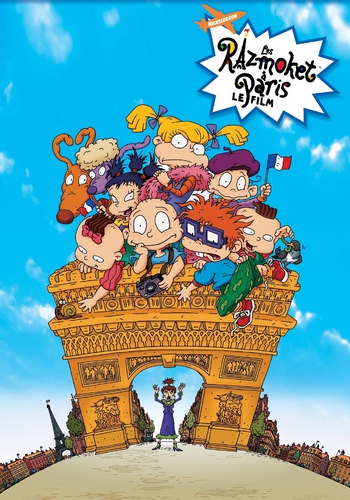

Analyse de l'oeuvre

Les Razmoket ont toujours abordé des sujets sociétaux, avec une touche de fantaisie mais baignée d'une couche de réalisme, ce qui explique en partie l'énorme succès qu'ils ont rencontré auprès de toute une génération de spectateurs, enfants comme adultes. Après avoir livré un premier long métrage, Les Razmoket, le film en 1998, toute la bande des personnages en couches culottes ont été rappelés sur le grand écran avec un second opus, Les Razmoket à Paris, le film en 2001. Près d'un quart de siècle plus tard, alors que les mentalités ont beaucoup changé, il est probable que ce second film soit moins bien accueilli que le premier, car son propos peut s'avérer plus clivant désormais qu'il ne l'était à l'époque. Si le premier film mettait en scène l'arrivée d'un bébé dans un foyer, ce qui bouleverse les rapports familiaux des Cornichon, le second long métrage aborde les familles recomposées. C'est probablement là que ça peut froisser désormais certains spectateurs parce qu'il est question d'un homme, d'une femme et puis c'est tout, aucune trace de la moindre diversité. Déjà, rappelons-nous que les Razmoket sont nés il y a 35 ans, cette question n'avait sans doute même pas traversé l'esprit des scénaristes, même si l'on peut le regretter avec le recul. Mais, surtout, il ne faut pas se laisser abuser par la proposition. Parce que la question principale que pose Les Razmoket à Paris, le film, c'est avant toute chose le désir d'un enfant, en l'occurrence Charles-Édouard, d'avoir la même chose qu'ont les autres et que lui n'a pas : un amour maternel.

Je trouve d'ailleurs que la séquence introductive du long métrage extrêmement pertinente où l'on voit tous les autres enfants se mettre à danser avec leurs mères, parce que c'est un moment organisé spécialement pour elles. La Binocle se trouve soudain écarté, mis sur la touche des festivités et l'on se prend immédiatement d'affection pour le garçon qui, rappelons-le, n'a que deux ans et ne se pose pas de questions compliquées. Il cherche juste à recevoir la même affection dont profitent les autres. La quête de trouver une mère peut dès lors très facilement être interchangée par celui d'un père, cela fonctionnerait de la même façon. Évidemment, tradition Razmoket oblige, la quête initiale de La Binocle va vite se transformer en une grande aventure remplie de gags et de nombreux quiproquos. Car la quête des personnages les emmènent à Paris, à la rencontre d'une certaine Coco Labouche à la tête d'un improbable parc d'attractions construit en plein milieu de la ville. Or, Coco Labouche a des vues suspectes sur Charles Fifrelin, le père de Charles-Édouard, qui se laisse abuser par ses entourloupes faussement amoureuses. Faisons d'ailleurs un petit aparté sur la destination parisienne des personnages. Si l'on a quelques interrogations sur le choix d'installer un parc d'attractions japonais en plein coeur de la capitale française, il est bien entendu évident que celui-ci est une allusion à EuroDisney, plus connu sous le nom de Disneyland Paris désormais. Le célèbre parc français a connu une ouverture somme toute assez chaotique, avec des déboires financiers qui ont longtemps fait la Une des journaux nationaux et internationaux. Découvrir à l'écran un EuroReptarLand avec des attractions détraquées est un joyeux rappel caricatural de notre parc européen lors de ses débuts hésitants.

Au-delà de la caricature assez prononcée des français et des parisiens en général - on ne peut pas vraiment dire que le film y va avec le dos de la cuillère -, Les Razmoket à Paris, le film fait surtout le choix de confronter les personnages à une situation ubuesque. Même si Coco Labouche a un caractère de cochon, elle reste une femme d'affaire implacable et, admettons-le, totalement méritante dans la gestion de son parc d'attractions, cela même si elle est surtout avide d'argent. Pourtant, son commanditaire japonais lui impose une vision familiale assez étriquée : pour obtenir une promotion, elle se doit de répondre aux exigences maritales de son employeur. On y voit d'ailleurs là une petite pique contre le conformisme japonais face à l'impérialisme américain, même si la protagoniste est française. De fait, pour se sortir de cette impasse, elle est obligée de raconter un beau gros bobard : elle est mariée et a des enfants. Prise à son propre piège, puisque son employeur se dit ravi de rencontrer sa famille, la voilà obligée de trouver son enfant et époux dans les plus brefs délais ! Peu importe de qui il pourra s'agir, du moment que celui-ci est célibataire. C'est sur le pauvre Charles Fifrelin qu'elle va alors jeter son dévolu, anéantissant les espoirs de La Binocle d'avoir enfin une mère aimante.

Clairement, on retrouve la touche Razmoket au même niveau que le film précédent, on sent encore aisément l'influence d'Arlene Klasky et Gábor Csupó, bien que les deux soient séparés et avaient confié les rênes de leur série fétiche à un autre studio. On dira beaucoup moins de bien de Les Razmoket rencontrent les Delajungle qui n'obtiendra pas la même harmonie scénique et où la plupart des personnages verront leurs personnalités altérées dans cet ultime opus au cinéma. Ici, on retrouve vraiment les bébés tels qu'on les connaissait jusque-là. Mais c'est surtout Charles-Édouard qui est propulsé en tête d'affiche. Alors que celui-ci se met à rêver d'une romance entre son père et une princesse imaginaire, le pauvre La Binocle, constamment effrayé par tout, se retrouve confronté à la plus grosse peur de sa vie : une femme vindicative, qui le déteste en plus, s'apprête à épouser son père pour de mauvaises raisons. Il ne pouvait pas avoir meilleure belle-mère ! Surtout que celle-ci prend tout un tas de décisions complètement stupides qui la rendent plus proche d'une délurée, façon Yzma, qu'une marâtre odieuse, façon Lady Trémaine. En parallèle, Les Razmoket à Paris, le film développe une seconde intrigue un peu plus sérieuse avec les personnages de Kira Watanabe et sa fille Kimi, que rien ne prédispose à tomber amoureuse de Charles Fifrelin, même si le spectateur adulte voit de suite venir de loin l'idylle. Ce qui est surtout intéressant avec Kira, c'est qu'elle ne répond finalement pas au désir initial de La Binocle, qui rêvait d'une mère fantastique imaginaire. Pour autant, une mère douce et aimante va finalement entrer dans sa vie, comme il le souhaitait. Les deux personnages rejoignent d'ailleurs la série télévisée après ce film.

Pour ce qui est de l'aspect graphique, Les Razmoket à Paris, le film est tout aussi délicieusement moche que l'était la série et le film précédent. Je l'avais déjà écrit dans l'analyse des autres films, mais c'était un choix volontaire assumé par Arlene Klasky et Gábor Csupó. Les deux voulaient développer une série d'animation qui allait à l'encontre de ses contemporaines, parce qu'ils pensaient primordial que le jeune public s'attache aux personnalités de leurs personnages plutôt que dans leur design. Cela a fonctionné au-delà des espérances, ce qui a conduit à construire La famille Delajungle selon le même principe graphique quelques années plus tard. Tout comme le premier film, les moyens alloués à ce second long métrage se ressentent très fortement. On est en terrain connu, mais en mieux. Les traits sont plus nets, les couleurs plus chatoyantes et le format d'image beaucoup plus grand ! Le long métrage réussit également l'improbable mélange des genres, en combinant de manière assez habile les influences française, japonaise et américaine. La bande originale reste également dans le ton de celle du premier film, en conviant des célébrités du moment, dont les français 2Be3 et Mylène Farmer.

Jouant sur les codes humoristiques, tout en n'hésitant pas à y ajouter une touche de sensibilité et un soupçon de profondeur, Les Razmoket à Paris, le film est tout aussi bon que l'était le premier. Il convie les spectateurs à suivre une nouvelle aventure très amusante à la hauteur du mythe que furent les Razmoket et parfaitement calibrée pour le grand écran.

Olivier J.H. Kosinski - 19 mars 2025